Table of Contents

अपवाह तंत्र प्रतिरूप यूपीएससी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण खंड है। यह भारतीय भूगोल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है एवं उम्मीदवार यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा दोनों में इस खंड से प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं। इस लेख में, हम भारत के सभी महत्वपूर्ण जल अपवाह प्रणाली प्रतिरूपों पर चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक पर बेहतर समझ रखने के लिए एक उम्मीदवार को व्यापक रूप से समझना चाहिए।

अपवाह प्रणाली क्या है?

- भू-आकृति विज्ञान में, जल अपवाह प्रणाली एक विशेष जल अपवाह बेसिन में धाराओं, नदियों एवं झीलों द्वारा निर्मित प्रतिरूप हैं।

- वैकल्पिक रूप से, जल अपवाह तंत्र को एक पूर्णतः स्पष्ट जलमार्ग के माध्यम से जल के प्रवाह के रूप में संदर्भित किया जाता है एवं जल अपवाह प्रणाली ऐसे जल मार्गों का संजाल (नेटवर्क) है।

अपवाह प्रणाली प्रतिरूप क्या है?

- अपवाह प्रणाली प्रतिरूप एक विशेष अपवाह जल द्रोणी (बेसिन) में धाराओं, नदियों एवं झीलों द्वारा निर्मित प्रतिरूप है।

- नदी का अपवाह प्रतिरूप भूमि की स्थलाकृति जैसे कारकों, चाहे किसी विशेष क्षेत्र में कठोर या नरम चट्टानों का प्रभुत्व हो, जल का वेग, इत्यादि पर निर्भर करता है।

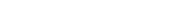

जल अपवाह प्रतिरूप के प्रकार

द्रुमाकृतिक (वृक्षाकार) अपवाह प्रतिरूप

- यह जल अपवाह प्रतिरूप का सर्वाधिक सामान्य रूप है।

- इस प्रतिरूप की विभेदक विशेषताओं में से एक यह है कि यह वृक्ष की जड़ों की शाखाओं के पैटर्न जैसा प्रतीत होता है।

- द्रुमाकृतिक प्रतिरूप (डेंड्रिटिक पैटर्न) उन क्षेत्रों में विकसित होता है जो सजातीय सामग्रियों से आच्छादित होते हैं।

- सहायक नदियाँ न्यून कोणों (90 डिग्री से कम) पर वृहद धाराओं में मिलती हैं।

- उदाहरण: सिंधु, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा।

जालायित अपवाह प्रतिरूप

- इस प्रकार का प्रतिरूप, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यह सामान्य बगीचे की कतारों जैसा दिखता है।

- यह वलित स्थलाकृति में विकसित होता है जहां कठोर एवं मृदु चट्टानें एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होती हैं, जो उत्तरी अमेरिका के एपलाशियन पर्वतों में पाई जाती हैं।

- निम्नगामी रूपांतरित वलय (डाउन-टर्न फोल्ड्स) जिन्हें अभिनतियां (सिंकलाइन्स) कहा जाता है, घाटियों का निर्माण करते हैं जिसमें धारा का मुख्य जलमार्ग रहता है।

- इस प्रकार के प्रतिरूपों में, छोटी सहायक नदियाँ तीक्ष्ण कोणों पर मुख्य जलमार्ग में प्रवेश करती हैं क्योंकि वे समानांतर कटकों के किनारों से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं जिन्हें अपनतियां (एंटीकलाइंस) कहा जाता है।

- सहायक नदियाँ लगभग समकोण पर मुख्यधारा में मिलती हैं।

- उदाहरण: सिंहभूम (छोटानागपुर पठार) के प्राचीन वलित पर्वत।

समानांतर जल अपवाह प्रतिरूप

- समानांतर जल अपवाह प्रतिरूप समानांतर, लम्बी भू-आकृतियों के क्षेत्रों में विकसित होते हैं एवं जहां सतह पर एक स्पष्ट ढलान होता है।

- उपनदी की धाराएं सतह के ढलान के बाद समानांतर रूप से विस्तृत होती हैं।

- एक समानांतर अपवाह प्रतिरूप एक वृहद भ्रंश की उपस्थिति को इंगित करता है जो एक तीव्र वलित आधार शैल के क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है।

- समस्त प्रकार के संक्रमण समानांतर, द्रुमाकृतिक एवं जालायित प्रतिरूपों के मध्य हो सकते हैं।

- उदाहरण: पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ; गोदावरी, कावेरी एवं कृष्णा।

आयताकार जल अपवाह प्रतिरूप

- इस प्रकार का प्रतिरूप अधिकांशतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें भ्रंशन की क्रिया (फॉल्टिंग) हुई है।

- धाराएं, इस प्रकार के प्रतिरूप में, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का अनुसरण करती हैं एवं इस प्रकार उन स्थानों पर केंद्रित होती हैं जहां अनावृत चट्टानें सर्वाधिक दुर्बल होती हैं।

- भ्रंशन के कारण सतह की गति धारा की दिशा को प्रति संतुलित कर देती है। इस कारण से, सहायक नदियाँ तीक्ष्ण मोड़ बनाती हैं एवं उच्च कोणों पर मुख्यधारा में प्रवेश करती हैं।

- उदाहरण: चंबल, बेतवा एवं केन।

अरीय (केन्द्रापसारक) जल अपवाह प्रतिरूप

- यह एक केंद्रीय उत्थित बिंदु के आसपास विकसित होता है।

- इस प्रकार का प्रतिरूप ज्वालामुखियों जैसे शंक्वाकार आकार की आकृतियों के लिए सामान्य है।

- यह उन क्षेत्रों में निर्मित होता है, जहां नदियां एक पहाड़ी से उद्गमित होती हैं एवं सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं।

- उदाहरण: अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ; नर्मदा और सोन नदियाँ।

अभिकेंद्री जल अपवाह प्रतिरूप

- अभिकेंद्री जल अपवाह प्रतिरूप (सेंट्रिपेटल ड्रेनेज पैटर्न) अरीय अपवाह प्रतिरूप के ठीक विपरीत है क्योंकि धाराएँ अरीय के विपरीत एक केंद्रीय गर्त की ओर प्रवाहित होती हैं जहाँ नदियाँ एक केंद्रीय उत्थित बिंदु के आसपास विकसित होती हैं।

- वर्ष के आद्र अवधि के दौरान, ये धाराएं अल्पकालिक झीलों का पोषण करती हैं, जो शुष्क अवधि के दौरान वाष्पित हो जाती हैं।

- सामान्य तौर पर, इन सूखी झीलों में नमक के फलकें बनाए जाते हैं क्योंकि झील के जल में घुला नमक घोल से बाहर अवक्षेपित हो जाता है एवं जल के वाष्पित होने पर अवशेष के रूप में रह जाता है।

- उदाहरण: मणिपुर में लोकटक झील।

TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...

TSPSC Group 1 Question Paper 2024, Downl...

TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...

TSPSC Group 1 Answer key 2024 Out, Downl...

UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...

UPSC Prelims 2024 Question Paper, Downlo...