Table of Contents

Shabad Rachna (शब्द रचना) – परिभाषा, भेद और उदाहरण – Shabad Rachna (शब्द रचना) is big and important section of Hindi Vyakaran. Shabad Rachna (शब्द रचना) contains every aspects of words and sentences in hindi language. Here we are going explain every aspects of Hindi words with Shabad Rachna (शब्द रचना) परिभाषा, भेद और उदाहरण

शब्द रचना

वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ‘शब्द’ होती है।

- क + म + ल = कमल, यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है।

- म + क + ल = मकल, यह नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है।

शब्द के भेद

शब्द के भेदों के निम्नलिखित आधार हैं-

- वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद

- रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद

- उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द के भेद

- व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद

- अर्थ के आधार पर शब्द के भेद।

- वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद:

वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं-

(क) सार्थक शब्द: जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे – विद्यालय, घर, पुस्तक आदि।

(ख) निरर्थक शब्द: जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे-खट- खट, चूँ, वोटी, वानी आदि। किंतु कभी-कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं।जैसे- खट-खट मत करो अर्थात आवाज मत करो। अरे भई, उसे पानी-वानी पिला दो।

- रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद: रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के

होते हैं-

- रूढ़ शब्द: जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे अर्थ न निकलता हो, उन्हें ‘रूढ़ शब्द’ कहते हैं। जैसे: पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि।

- यौगिक शब्द: दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जैसे: नर + ईश = नरेश , विद्या + आलय = विद्यालय

- योगरूढ़ शब्द: जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैस: पंकज, दशानन, पीतांबर, वाीणावादिनी आदि। पंकज = पंक + ज (पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला)। पंकज का अर्थ है- कमल। यद्यपि कीचड़ में अनेक कीड़े-मकोड़े पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जाता है। इस प्रकार पंकज योगरूढ़ शब्द हुआ।Rachna ke aadhar par shabd bhed bataiye: जल रचना के आधार पर रूढ़ शब्द है।

- उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द के भेदः हिंदी भाषा में शब्द कई स्त्रोतों से आए हैं। इनके आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं-

(क) तत्सम शब्द: संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप मे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे: अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि।

(ख) तद्भव शब्द: तद्भव शब्द का अर्थ है- उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।

(ग) देशज शब्द: जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे: खिचड़ी झुग्गी, मटका, तोंद, पेट खिड़की आदि।

(घ) विदेशी शब्द: विदेशी या आगत शब्द वे हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे- डाॅक्टर, स्कूल, पेन आदि।

हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं –

(1) अरबी: अखबार, आवाज, इम्तहान, कागज, किताब, कुरसी, तूफ़ान, मरीज, मुकदमा, आदि।

(2) फ़ारसी: अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज़, परी, बीमार आदि।

(3) अंग्रेजी: स्कर्ट, फ्राॅक, बेल्ट, टाई, टेलीविजन, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, बस, ट्रक, टीचर, स्कूल बाॅल आदि।

(4) पुर्तंगाली: आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बालटी, संतरा आदि।

(5) तुर्की: कुरता चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, बेगम, सौगात आदि।

- व्याकरिणक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद: व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं-

(क) विकारी शब्द: जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, उन्हें ‘विकारी शब्द’ कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं- संज्ञा-सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं।

- संज्ञा: नदी-नदियाँ-नदियों पहाड़-पहाड़ी-पहाड़ियाँ

- सर्वनाम: मैं-मेरा-हम-हमारा जिसने, जिन्होंने

- विशेषण: छोटा-छोटे-छोटी हरा-हरी-हरे

- क्रिया: गया-गई-गए नहाता-नहाती-नहाते

(ख) अविकारी शब्द: जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते, उन्हें ‘अविकारी शब्द’ कहते हैं।

अविकारी शब्द भी चार हैं- क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय- बोधक, विस्मयादिबोधक । इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते।

- क्रियाविशेषण: मैं माता-पिता की सेवा आजीवन करूँगा। हम माता-पिता की सेवा आजीवन करेंगे।

- संबंधबोधक: लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगीं

- समुच्चयबोधक: अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे। श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी।

- विस्मयादिबोधक: अरे! सजला आ गई। अरे!! योगेश आ गया।

इन वाक्यों में आए आजीवन, के बिना, और, अरे अविकारी शब्द हैं। इनके रूप लिंग, वचन कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदले।

- अर्थ के आधार पर शब्द के भेद: अर्थ के आधार पर शब्द छह प्रकार के होते हैं-

(क) पर्यायवाची: जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

जैसे:

- पानी: नीर जल वारि

- कमल: नीरज जलज वारिज

- बादल: नीरद जलद वारिद

(ख) विलोम शब्द: जो शब्द एक-दसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है।

जैसे:

- उन्नति = अवनति

- उपकार = अपकार

- सुलभ = दुर्लभ

- निंदा = प्रशंसा, स्तुति

- कृतज्ञ = कृतघ्न

- हर्ष = विषाद

(ग) अनेकार्थी: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।

जैसे: शब्द अर्थ

- पूर्व = एक दिशा, पहले

- घट = घड़ा, शरीर

- काल = मृत्यु, समय

- कर = हाथ, किरण, टैक्स

- तीर = किनारा, बाण

- कुल = वंश, सब

(घ) वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द: अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांशबोधक शब्द भी कहते हैं।

जैसे:

- उपकार को मानने वाला = कृतज्ञ

- उपकार को न मानने वाला = कृतघ्न

- जो सरलता से प्राप्त होता है = सुलभ

(ङ) एकार्थी शब्द: जिन शब्दों के एक-एक अर्थ होते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे:

- पीड़ा = दर्द

- गृह = घर

- नृत्य = नाच

- सूर्य = सूरज

(च) समानाभासी शब्द–युग्म: कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द-युग्म कहते हैं।

जैसे:

- शब्द अर्थ

- अन्न = अनाज

- कुल = वंश, सब

- अन्य = दूसरा

- कुल = किनारा, तट

Shabad Rachna (शब्द रचना) – परिभाषा, भेद और उदाहरण PDF

इन्हे भी पढ़िये

| अव्यय | काल | विराम चिह्न | धातु |

| अलंकार | संधि | वाक्य परिचय | लिंग |

| क्रिया | वचन | वाक्य | संज्ञा |

UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...

UP TGT Sanskrit Syllabus and Exam Patter...

UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...

UGC NET Study Notes for Paper 1, Downloa...

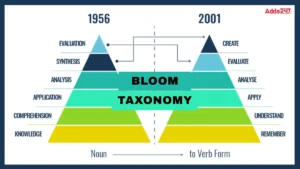

Bloom Taxonomy, Purpose, Domains, Exampl...

Bloom Taxonomy, Purpose, Domains, Exampl...